つくば市の学習塾「あかつき塾」 | ネット・オンライン授業で筑波大学を目指す

050-3577-9014

営業時間:10:00~22:00

定休日:日曜日

050-3577-9014

営業時間:10:00~22:00

定休日:日曜日

Contents

「暗記は古い」、「理解こそが大切」――そんな声が、近年ますます大きくなってきました。確かに、意味を理解することは大切です。けれど、私はあえて言いたいのです。「暗記は、今でも、これからも必要な学びの第一歩だ」と。

私は“丸暗記肯定派”です。そう言うと驚かれることもありますが、信念があります。なぜなら、暗記とはただ知識を詰め込む作業ではないからです。暗記は、記憶力という筋肉を鍛える“知の筋トレ”なのです。

私が子どもの頃に最初に覚えたのは、算数の繰り上がり計算の答えでした。「6+8=14」など、一桁の足し算の答えを、最初は全部覚えていました。今思えば、それは自然なことです。なぜなら、いちいち毎回計算していたら、次のステップに進めないからです。

実際、こんなことがありました。私が塾で教えていた小学生の話です。授業の冒頭に毎回「百マス計算」を行っていたのですが、彼はいつも計算タイムが極端に遅かったのです。原因を見てみると、毎回一桁の計算を“真面目に考え直して”いたのです。6+8を、その都度数えていたわけです。

私は彼に言いました。「何度やっても、6+8は14なんだよ。だったら、覚えてしまえばいい」と。彼には、基本的な足し算のパターンを徹底的に覚えてもらいました。すると、次第にスピードが上がり、百マスのタイムも明らかに短縮されたのです。

この経験からもわかるように、暗記は決して非効率ではありません。むしろ、暗記によって“即座に知識を取り出す力”が備わり、思考のスピードが上がる。これは基礎力の本質です。

私自身も、暗記を「だるい」と感じたことがあります。中学1年生の時、英語の授業で教科書を丸暗記して読むという課題が出たのですが、当時は「なぜこんなことを…」と感じたものです。机に向かって英文を何度も声に出して読み、単語のつづりをノートに何行も書き続ける作業は、正直に言えば単調で、面白いものではありませんでした。毎晩、寝る前にブツブツと教科書の文章を口ずさみながら、「こんなの意味あるのか?」と自問していたのを覚えています。

しかし、いざ覚えた状態で授業に臨むと、英語の授業が驚くほどスムーズに感じられました。読むスピードが上がり、先生の質問にもすぐに反応できる。「わかってる自分」を実感できたことで、自信にもつながりました。そして迎えたテストでは、いつもよりスラスラと答えを書けた自分に少し驚いたのです。その時、「暗記、悪くないな」と思ったのを、今でもよく覚えています。

数学の公式も、最初は何が何だかわからず、ただ丸暗記するだけの作業のように感じていました。しかし、問題演習を重ねるうちに、「この形はあの公式が使える」「こういうパターンはこう解くんだ」という感覚が体に染みついていきました。特に、因数分解や展開の公式は、何度も解いているうちに“考える前に手が動く”レベルまで定着しました。最初は「覚えるだけの無駄な作業」と思っていたものが、気づけば“速さ”と“正確さ”を生み出す武器になっていたのです。

理科では、元素記号の暗記が特に苦労しました。周期表を丸暗記する作業は単調で面白みに欠けましたが、テストではその知識がそのまま武器になる。さらに、高校に進んだ後、化学式や反応式を扱うときに、あの時必死で覚えた元素番号やイオン式が自然に浮かび、より複雑な問題にも抵抗なく取り組めるようになっていました。当時はただの“詰め込み”に感じていた暗記が、結果的に高度な理解の土台になっていたことを、後になって強く実感しました。

社会は、私にとって最も得意な科目でした。地理や歴史、公民、それぞれの用語や年代をスラスラ覚えることで、テストでは常に安定した高得点を取ることができました。暗記は、私にとって「得点源」そのものであり、勉強への自信とモチベーションを支える、確かな“武器”になっていたのです。

暗記には、もうひとつ大きな価値があります。それは「あとでつながる点を打つ」行為であるということです。目の前で理解できなくても、とりあえず覚えておくことで、いつか別の知識や経験と結びつく瞬間が訪れます。まるで散らばった点が、ある日ふと線になるような感覚です。

この現象は、特に学習初期によく見られます。知識が少ない段階では、理解のための土台が不足しているため、断片的な情報に意味を見出すことが難しい。しかし、そうした情報も「点」として記憶に留めておけば、知識の蓄積が進んだとき、驚くほど鮮やかに理解の網の目に組み込まれることがあります。

古典の冒頭文なども、その代表例でしょう。小学校や中学校で、意味もわからず暗唱させられた『徒然草』や『枕草子』の一節が、高校になって古語文法や背景知識を身につけたことで、「ああ、そういう意味だったのか」と急に解像度を増して理解できる。そういう経験を持つ人も多いはずです。

当時はただの丸暗記でしかなかったものが、後から意味づけされる。これは、知識や経験の積み重ねによって初めて可能になるプロセスです。だからこそ、今はピンとこない知識や言葉も、未来の自分のために「点」として刻んでおくことには、十分すぎる価値があるのです。

私は「詰め込み教育」という過去の風潮が影響していると思います。かつて「ただ覚えればいい」という学びが批判され、その反動として「理解重視」が強調されすぎたのです。また、スマホや検索の便利さも、「覚えなくてもいい」という気持ちを育てているのかもしれません。

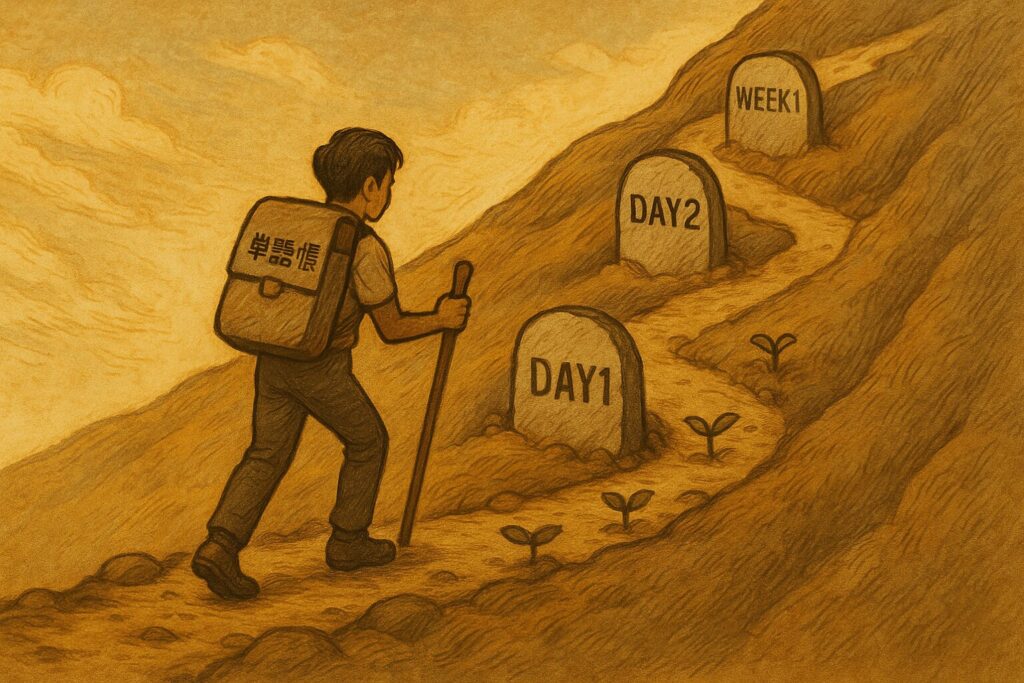

暗記を継続する工夫について、私がやっていた方法は、少しストイックかもしれません。例えば英単語を50個覚える場合、1日10個ずつ覚えていくとします。毎日、前日までのすべての単語を全問正解するまで繰り返しテストする。そして50個を覚え終えたら、1日後、2日後、5日後、1週間、2週間と間隔を広げながら繰り返す。

記憶は短期記憶から長期記憶へ移す必要がある。だからこそ、あえて「間違えたら最初から」を徹底する。これは、長期記憶へと定着させるための訓練だったのです。

もちろん、誰もがここまでストイックにやる必要はありません。だが、記憶には“思い出す努力”が必要なのだということは知っておいてほしいです。

教える立場としても、私は暗記を少しずつ、でも確実に導入する方法を取っています。たとえば英語なら、名詞を2個ずつ覚えさせ、毎回テスト。最大10個まで累積させ、古い語彙は一定数を超えるとテスト範囲から外す。そうすることで、無理なく反復し、負担を感じさせない設計にしています。

数学では、数式の展開や因数分解の場面で公式を暗記したうえで、それをどう組み合わせるかを考える力が必要です。証明問題でも、合同や相似の条件を覚えていなければ、論理の糸口はつかめません。

私が論理的思考を身につけたのは、まさにこの「暗記を活かす数学」の授業だったと思っています。

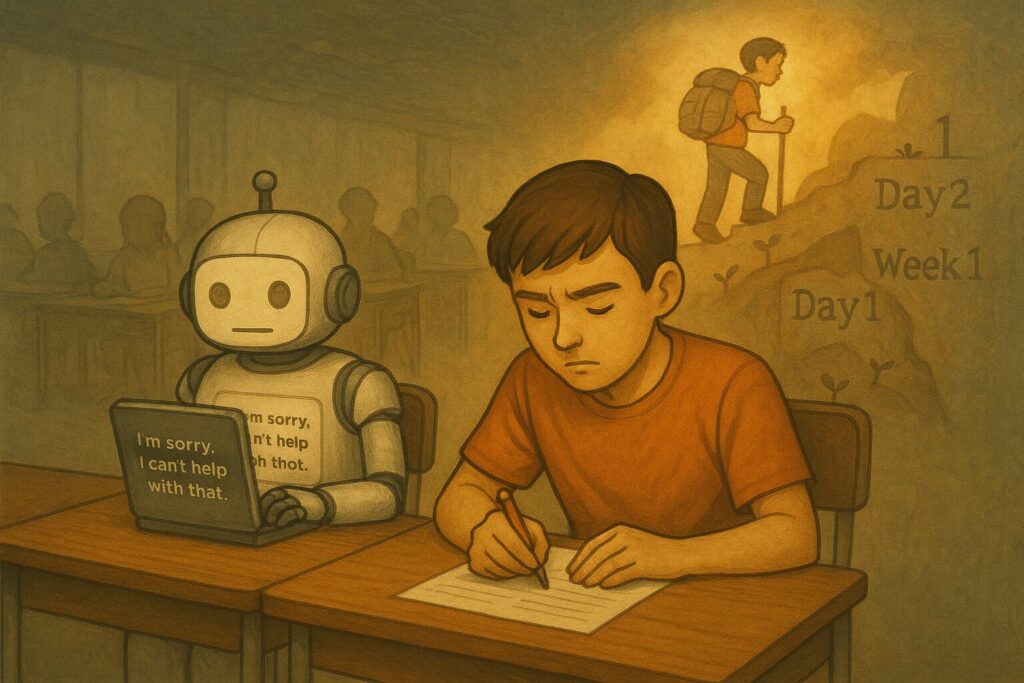

私は今、AIを日常的に活用しています。しかし、その中で強く実感するのは、AIは万能でも絶対でもない、という現実です。AIは情報を提示し、解答らしきものを出してくれる。でも、それが正しいか、妥当かを判断する力は、あくまで人間側に委ねられています。結局、最後に責任を取るのは自分自身なのです。

このとき重要になるのが、自分の中にどれだけ「知識」という土台があるかです。AIが提示する情報を鵜呑みにせず、検証し、論理的に吟味するためには、最低限の知識のストックが必要不可欠になります。つまり、暗記は単なる情報の蓄積ではなく、思考を支える「思考筋肉」を養うトレーニングとも言えるでしょう。

さらに、AIに頼ることそのものが悪いわけではありません。私自身、プログラミングコードや情報検索など、必要な場面では積極的に活用しています。しかし、すべてをAIやスマホに丸投げし、自分の中に知識を育てる努力を怠れば、肝心な場面で「AIがいないと何もできない自分」が残るだけです。

実際、試験や重要な判断の場面、あるいは想定外のトラブルでは、即座にAIに頼れるとは限りません。そんなとき、瞬間的な判断を支えるのは、他でもない「自分の頭の中にある知識」です。だからこそ、AI時代だからこそ、人間の記憶や暗記の価値は、より一層際立つのだと、私は考えています。

最後にひとつだけ。もし誰かに「暗記なんて意味がない」と言われたら、私はこう返します。

「じゃあ、九九はあなたの役に立っていないんですね?」

九九は完全なる暗記です。でも、それを誰も疑わずに使っている。なぜなら、それが「使える知識」だからです。

暗記は、古くありません。むしろ、これからの時代にこそ必要な力です。AIが検索してくれる時代だからこそ、人間には“思い出せる力”が求められる。思考のスピード、判断の瞬発力は、記憶の力があってこそ生まれるものです。

私は、これからも暗記の価値を伝え続けていきます。 それは、未来を生きる子どもたちに、確かな“知の地力”を残すために。

山本剛義

茨城県つくば市在住。オンライン学習塾「あかつき塾」塾長。公共事業・環境整備・清掃業・ビルメンテナンス業・警備業など幅広く事業展開。子どもたちへの基礎学力支援をライフワークとし、「読み・書き・そろばん」の重要性を提唱している。